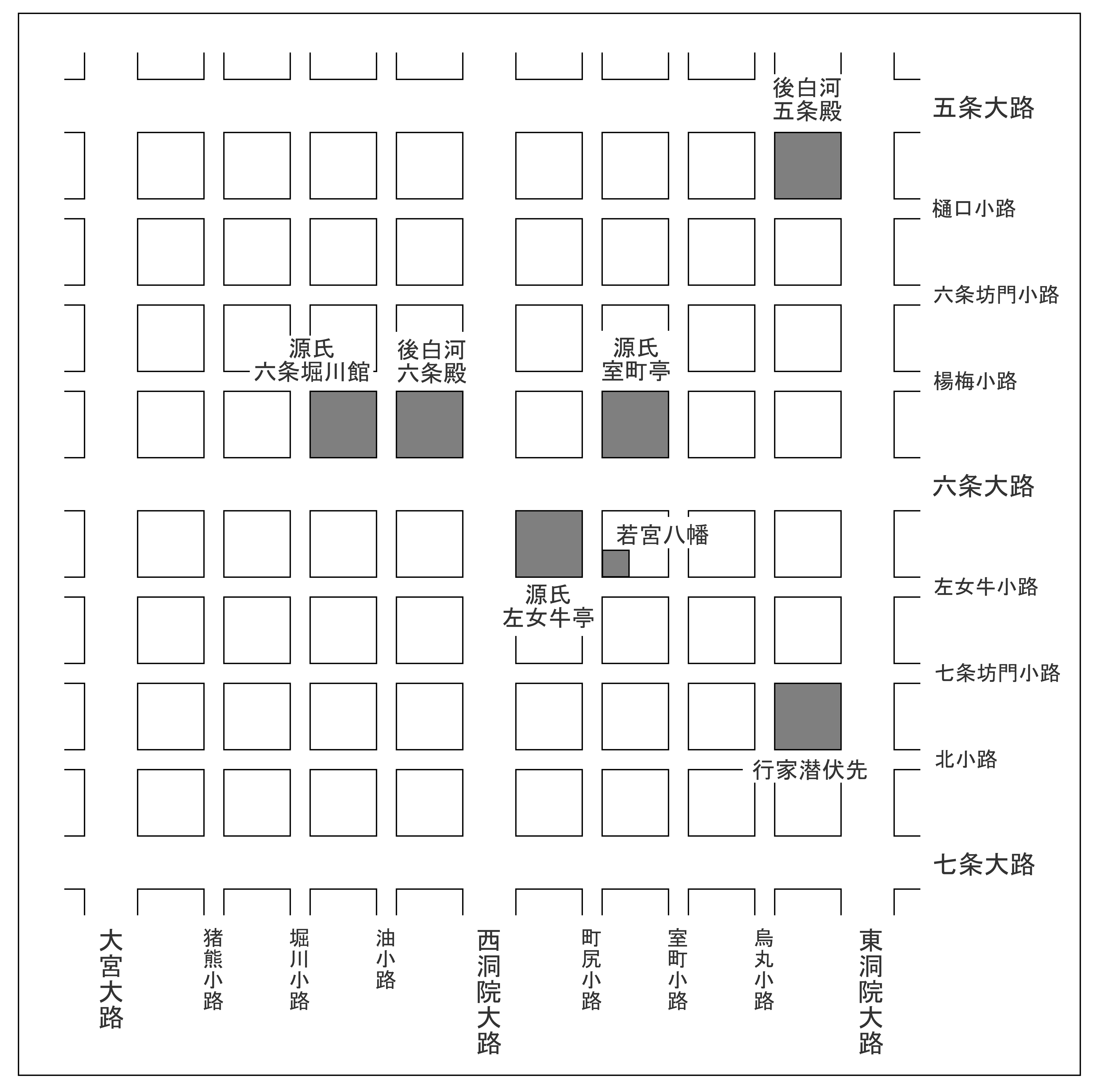

河内源氏の始祖と言われる頼信の子頼義は、平安京の六条大路南に左女牛亭なる居館を持ち、家向こうに後冷泉天皇の勅を奉じて六条若宮(左女牛八幡)を創建したと伝えられます(『古事談』)。頼義は頼朝から五代の祖で、これ以降の義家、義親、為義、義朝と続く河内源氏の棟梁たちは、左京の六条大路と西洞院大路の交わる一帯にいくつもの居館を構え、京での活動拠点としましたが、平治の乱(一一五九年)で義朝が六波羅に邸を構える平清盛に惨敗、六条堀川の館に火を放ち東国へ落ち行きました。この乱で河内源氏は壊滅し、主を失った六条一帯の源氏居館や六条若宮は長らく放置されたと思われます。

この宮を再興したのは頼朝です。祖父である為義の六条邸跡地に石清水八幡宮を勧請し、土佐国の吾河郡を所領として寄付したと『吾妻鏡』の文治元年(一一八五)十二月三十日条に記されます。当時は六条大路の北側にあったのですが、応仁の乱や秀吉の京都造営などを経て慶長十年(一六〇五)に五条坂下に遷宮しました。その後、町人の手により旧跡地である下京区若宮町に「若宮八幡宮」として祀られました。この地は、頼朝が六条若宮へ「六条より南、西洞院より東の一町」(『吾妻鏡』文治三年(一一八七)正月十五日条)を寄贈した区画に当たります。

六条堀川と義経、後白河

六条堀川にあった源氏居館にまつわる遺跡である「左女牛井之跡」は、現在の堀川五条交差点を南に下った京都東急ホテルのすぐ先の歩道際に立つ石碑は、源氏の六条堀川館の中にあった井戸の跡とされます。平安京ではこの付近を南北に用水路が流れ、通りの名は堀川小路。これと六条大路の交わる北東の一町が堀川館だったとされます。

元暦元年(一一八四)正月、京にあった木曽義仲を追討し、続けて一ノ谷・生田の森合戦で平家軍を海上へ追いやった源氏軍は、大手の軍大将を務めた範頼は関東へ帰還し、もうひとりの軍大将だった義経は京に残り治安維持に当たります。河内源氏の旧跡だった六条堀川館は、義経の在京中に再興されたのだと思われます。

義経が一ノ谷合戦を終えて京へ戻ったのは同年二月九日。討ち取った平家の首は大路を渡された後、同月十三日に義経の六条室町亭へ集められたと『吾妻鏡』あります。室町小路は堀川小路から東へ四町ほど離れた小路で、六条大路に北接した地が六条室町亭だったのでしょう。六条大路をはさんだ南は後年頼朝が六条若宮へ寄贈した土地です。堀川館を再建するまでの間、義経は室町亭に住んだのかもしれません。

義経入京の前年、木曽義仲と対立し法住寺合戦に及んだ後白河法皇は、院御所としていた法住寺殿を焼かれ、五条東洞院殿に幽閉されました。義仲が義経ら源氏軍に追討される直前の十二月に、六条西洞院にあった平業忠邸を新たな院御所とした後白河は、息を引き取るまでここを院御所と使いました。この六条殿は義経の再建した六条堀川邸と油小路を隔てたすぐ東に位置します。ただの偶然か、政治的意図を秘めたものなのか、後白河は河内源氏の支配地域に院御所を構え、その後の国政に当たりました。

京の治安維持に奔走する義経は、同年八月六日、後白河より左衛門少尉に任じられ検非違使の宣旨を賜り、さらに十月には検非違使のまま五位に叙され、院・内の昇殿を許されました。たびたびの上洛要請に応じず、朝政にもあれこれと注文を付ける頼朝を牽制するため、後白河は兵法巧みな義経を厚遇することで身内に取り込み、両者の緊張関係を生み出して政治的な駆け引きに利用する考えだったのでしょう。

義経襲撃

壇ノ浦合戦で平家を滅亡させ、平宗盛、嫡子清宗ら生け捕りにした武将を引き連れ意気軒昂に鎌倉へ向かった義経は、意に反して頼朝に面会もかなわぬほど冷たくあしらわれ、京へ追い返されます。平家打倒の功賞すら与えられなかった義経は頼朝に対する怒りに燃え、やはり頼朝から冷遇され謀叛人として追討令を下された伯父の行家と結び、密かに鎌倉への反乱を企てます。

この動きを察した頼朝は、腹心の家人梶原景時の嫡男景季らを上洛させ、義経に行家を誅戮せよとの命を伝えさせます。文治元年(一一八五)九月十二日に京へ入った景季らは、義経の邸を訪ねたところ、病気で面会できないと言われ、やむなく六条油小路の宿に帰りました(『吾妻鏡』同年十月六日条)。油小路とは、六条堀川の源氏館の東側を通る小路ですから、頼朝の遣わした使者たちは河内源氏累代の居館へ投宿したと考えてよいでしょう。

この時の義経が暮らす邸は、以前に平家公達の首検分を行った六条室町亭と考えられます(後日襲撃を受けたのも室町亭)。なぜ義経はそれまで暮らした六条堀川邸を出ていたのか定かではありませんが、いわゆる腰越状の一件で頼朝との関係が悪化して以降、鎌倉殿に忠誠を誓う家臣たちの仕える堀川邸は、謀叛を企てるのに何かと不都合があるため室町亭へ引き移った、などと想像を膨らませたくなります。

鎌倉に戻った景季の報告を受けた頼朝は、義経が行家と合意して鎌倉に謀叛する気だと判断し、義経追討使の派兵を決めます。義経邸を襲撃したのは土佐房昌俊の率いる六十四騎。同年十月十七日亥の刻(夜十時前後)に六条室町亭を急襲するも、義経は亭の門戸を開いて反撃し、また行家の兵も背後から応戦したため、襲撃は失敗に終わります。

ここで注目したいのは行家の行動です。襲撃のあった前日、行家は六条室町亭から南東へ二町ほど離れた北小路東洞院の屋敷を襲って住人を搦め取り、おそらく多くの兵者を引き連れて身を隠しました(『吾妻鏡』同年十月二十二日条)。徒歩十分ほどで駆け付けられる近接地に援軍を配備していたこと、深夜の襲撃にもかかわらず直ちに室町亭へ駆け付けたことを考え合わせれば、頼朝の放った刺客がその夜に義経を襲う計画を行家は事前に察知していたのは間違いありません。義経の行動も、本来なら亭を攻められた場合は門戸を閉じて防戦するはずなのに、自ら門を開けて反撃に出たのですから、襲撃計画を予期していたはず。土佐房による義経暗殺計画は事前に敵方に漏れ、待ち構える義経・行家の武者に手痛く蹴散らされたのです。義経は敵を鎮圧した後、深夜にもかかわらず後白河の院御所を訪れ、平静に帰したことを奏したと『吾妻鏡』は伝えます。

義経ゆかりの鞍馬寺と六条河原

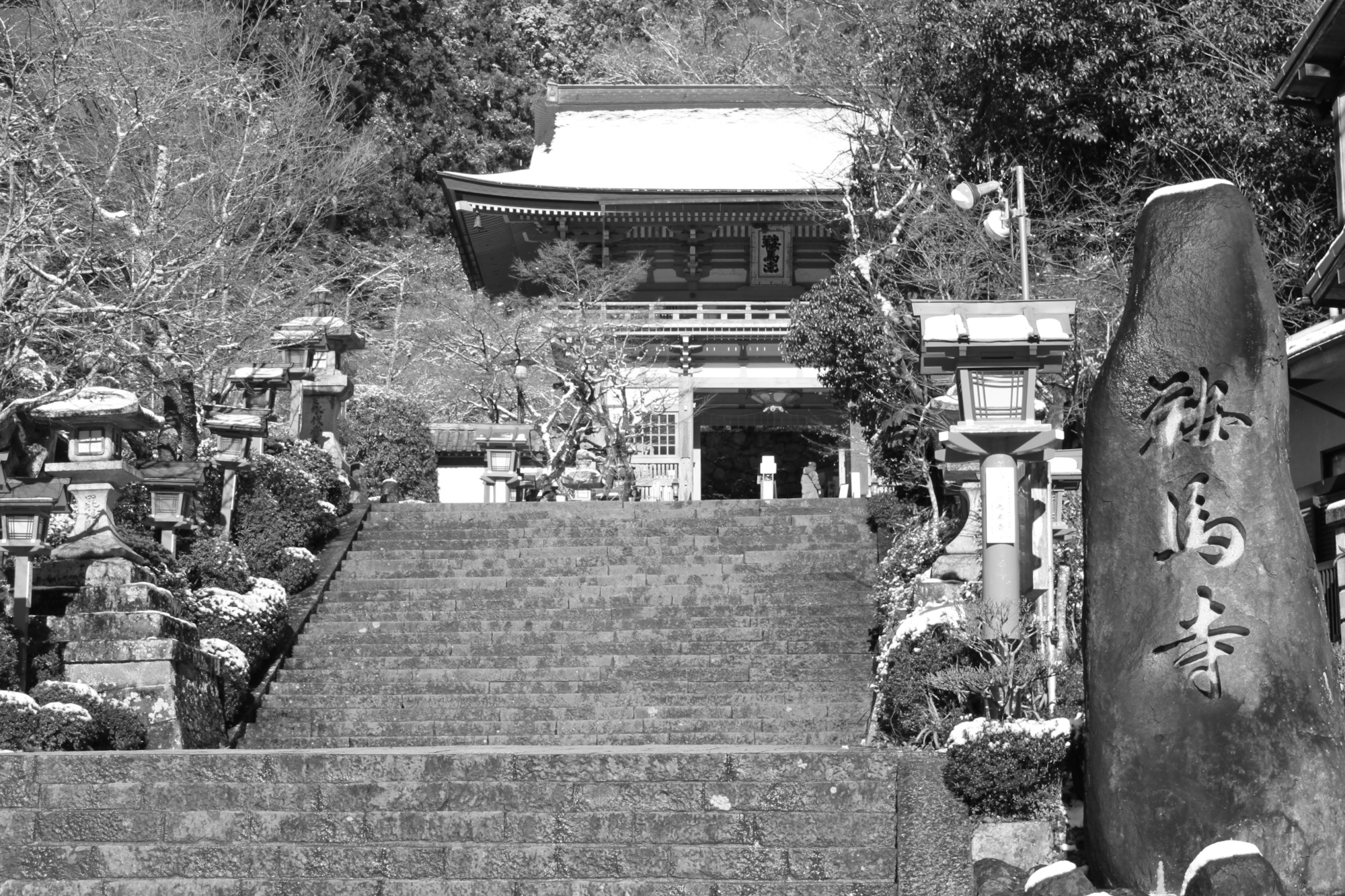

襲撃から九日後の十月二十五日、首謀者だった土佐房昌俊ほか三名は鞍馬山に潜んでいたところを捕縛され、六条河原で梟首されました。鞍馬山といえば、義経が幼名牛若丸と名のる稚児の頃に預けられた寺の所在地です。元服し源氏の軍大将として数々の武功を挙げ、後白河院からの信頼も厚い京の英雄となった義経に、鞍馬寺の衆徒たちはかつての縁を頼りに庇護を求めたのは想像に難くありません。その大切な檀家を襲撃した賊徒は許しておけないと、堂衆たちは憎き敵方の探索に協力を惜しまなかったでしょう。なぜ土佐房たちは、そんな危険地帯へ逃げ込んでしまったのか、つくづく運に見放された刺客たちでした。

処刑場となった六条河原は、源氏居館の集まる六条大路を東へ向かい、鴨川を渡った東側の河原です。死の穢れを京中へ持ち込まない配慮から、処刑は河原東で執行されました。現在の五条大橋南あたりは、かつての刑場を連想させるおどろおどろした空気感とは無縁で、「花の回廊」と呼ばれる気持ちのよい遊歩道が整備されています。